剧风营

剧风营标榜先锋、文艺的电影节开始进入短剧赛道了!

近日快手宣布与平遥国际电影节发起「快手聚光短剧计划」,6月小红书也宣布与FIRST惊喜电影展战略合作推出「红镜短剧计划」,现在留给抖音选择的电影节不多了呀。

相比北京国际电影节、海南岛国际电影节直接增设立短剧单元,FIRST×小红书、平遥电影节×快手的组合,似乎更预示着短剧势头依然汹涌。一边是小众、艺术标签的影展向“流量密码”短剧敞开大门,另一边是内容碎片、用户见顶的平台攀向艺术高峰,到底是内容的向下探头?还是流量饥渴?

影节“入门”短剧

FIRST和平遥电影节都是国内的先锋电影节,的确挖掘出过不少青年影人和优秀作品,像FIRST走出来的文牧野(代表作《我不是药神》),平遥电影节获奖的刘健(代表作《大世界》)。但都是聚焦在电影的媒介形态,这次两个影节相继牵手小红书和快手拥抱短剧,无异于是给短剧的先锋性盖章,认可短剧载体的价值。

两个影节“跨界”做短剧有什么差别呢?

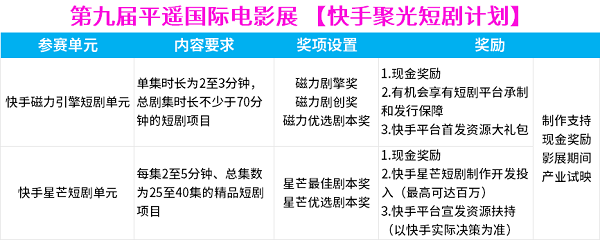

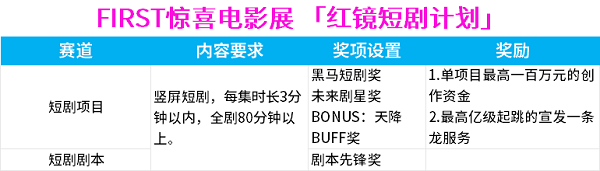

细看平遥国际电影展「快手聚光短剧计划」和FIRST惊喜电影展 「红镜短剧计划」会发现,平遥携手快手是在短剧圈内探掘纵深,FIRST合作小红书则在试验新火花。平遥×快手的短剧计划,是要在短剧已有的市场里“淘金”,评审要求更高程度地保留短剧的底色,比如对参赛故事体裁的设定非常“短剧化”包括重生、穿越、穿书、异能等竖屏短剧的经典题材,更适合有短剧经验的从业者。而FIRST×小红书则是主打一个先锋和实验性,声称要培育高概念作品,开拓短剧创作疆界,适合想要入局的新人。

面对移动互联网崛起,线上娱乐的冲击,影节还是没能扛住和线上平台合作的“流量诱惑”,毕竟电影市场年轻受众逐年流失的现状下,拥抱流量源头也是影视行业的自救。

这次合作也受到不少质疑,要知道电影节一直以来都是文艺青年的福地,许多小众影片在这里诞生,也吸引众多文艺片爱好者。对于这次新增短剧板块,有网友质疑,“电影节有必要这么没下线么?”

毕竟观众爱影节是因为能从很多作品中能看到人性的温度,而短剧的“多巴胺快餐”则与之相矛盾,两者的合作不免显得格格不入,尤其是FIRST的「红镜短剧计划」的评审团请了电视剧导演李漠、专业演员倪虹洁和周一围,明显是要把短剧拉向高逼格。但短剧高速发展至今,已经形成自己的内容特色和商业逻辑,两个标准下能怕是很难产生极致的作品。

所以双强携手,必然有一方需要妥协,比如快手与平遥电影节的合作,能看到影节在向平台妥协,赛道设置和规则设定都向快手方倾斜。毕竟快手可以说是短剧的发源地之一,也是最懂短剧内容和短剧用户的地方。

到底平遥×快手、FIRST×小红书的短剧计划效果如何,还得等到9月两个影节举办才能见分晓。

平台再镀金

其实在快手和小红书的平台体系下,短剧=流量产品,是拓展新客的基石,是促进商业转化的内容消费产品。影节合作只是平台“镀金”的背景板,两个平台的意图相当明显,想借助影节让短剧内容摆脱低端的标签,吸引传统影人加入,丰富人才储备。

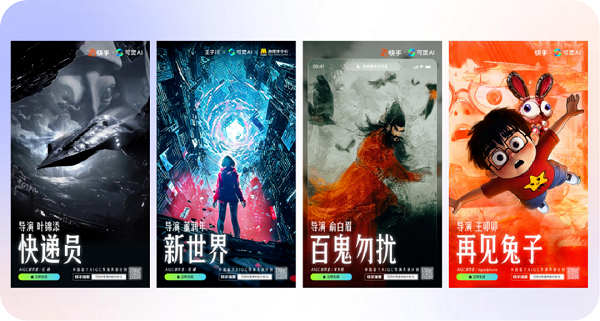

快手其实早就向知名电影导演抛出短剧制作的橄榄枝,去年联合李少红、贾樟柯、叶锦添、张吃鱼、俞白眉等9位知名演员发起了“导演共创计划”借助快手旗下“可灵AI”工具创作短剧作品。

现在来看当时应该已经通过贾樟柯导演的合作,筹备与平遥电影节的短剧计划了。那时快手应该就意识到合作影节是最高效弥补精品作品、新锐人才储备的缺口。

今年合作平遥国际电影节,设置「快手磁力引擎短剧单元」、「快手星芒短剧单元」两大竞赛单元,就直接指向制作团队和剧本创作,直抵短剧生命线。快手平台负责商业化营销平台的磁力引擎和负责精品短剧厂牌的星芒双线合作,足以见得快手对这次平遥影节合作的目标不止于精品内容了,更释放出商业转化的野心。这也给影视产业带来新思路,缩短从流量到商业化的路径。

到今年,短剧发展速度不降反增,平台间竞争白热化,精品化趋势正在已有市场生态下出现创作瓶颈,各大平台的短剧储备都几万,但真正出圈的精品之作寥寥无几。

短剧平台急需精品补位,或许只有解决人才储备不够,作品质量跟不上的难题,才是突围的关键。

杀鸡焉用牛刀?

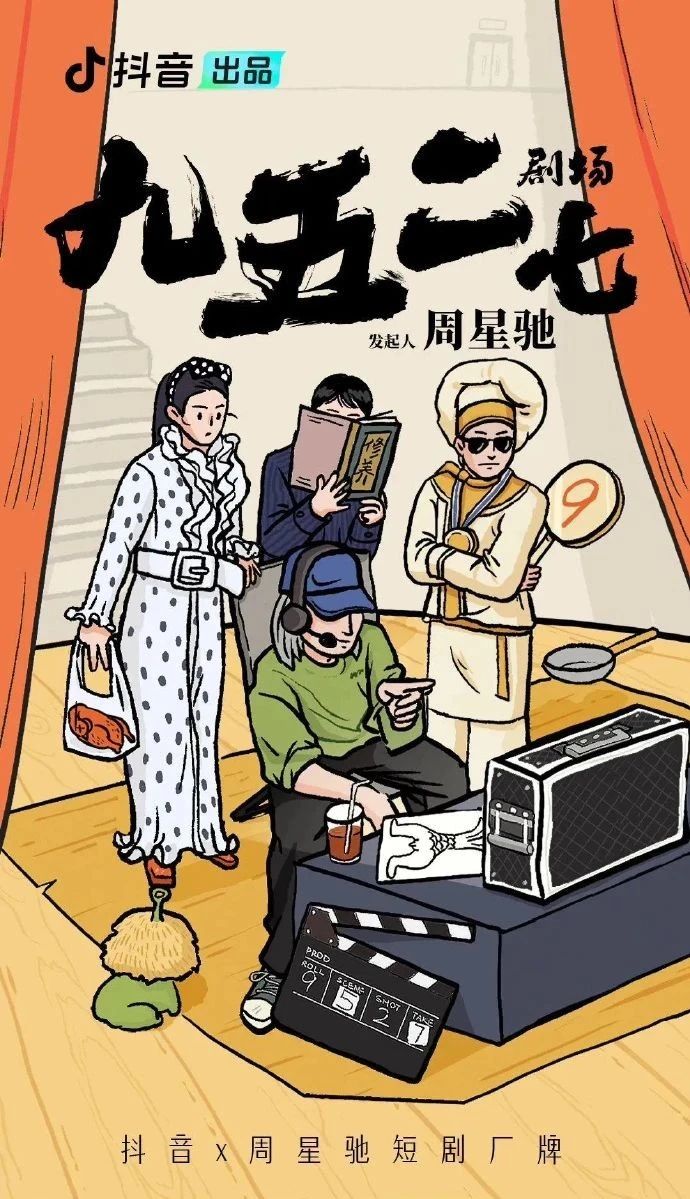

去年当抖音与周星驰联合开发“九五二七剧场”打造精品短剧《金猪玉叶》时,有人质疑短剧找星爷拍,杀鸡焉用牛刀?

而今“精品化”注定成为短剧前路,更多专业影人不再带有偏见主动入场,行业已经默认短剧形态的“存在即合理”,默认视听产品之间不应该有“鄙视链”,只是媒介不同而已。甚至给予“1托N”的厚望,看重短剧+电商、短剧+文旅、短剧+非遗等作用。

短剧诞生在互联网生态之下,发展之初就直接面向消费者“售卖”已然造就了不同与电影、电视剧的技术、创作思路、商业模式上的路径。

细算来,短剧还只是4、5岁刚学会走路的孩童,现在有机会跟着电影节这个“大人”学步,未尝不是一次快速成长的契机。或许成熟的电影工业无法直接复制到短剧产业,但其产业运营的底层逻辑也许有借鉴意义。

如今电影节和短剧都是面对流量冲击,亟待升级的存在,两者互有优势借力,抱团取暖确是不错的选择。

短剧创作给电影节的影人增加选项,他们如果能不拘泥与短剧高能爽感的桎梏,创作出有价值表达、思想内涵、先锋实验的内容,不失成为影节和平台共同撬动流量和用户的扳手。