TopMarketing

TopMarketing你知道这个词吗?如果不知道,现在必须要了解了。在近期的营销中,因为这个词语翻车的品牌不在少数。

“厌女症”由Misogyny翻译得来,它不是指真实病症,而是一个流行心理学和社会学概念。维基百科将其定义为,对女性以及女性特质憎恨、蔑视或者持有偏见。

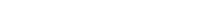

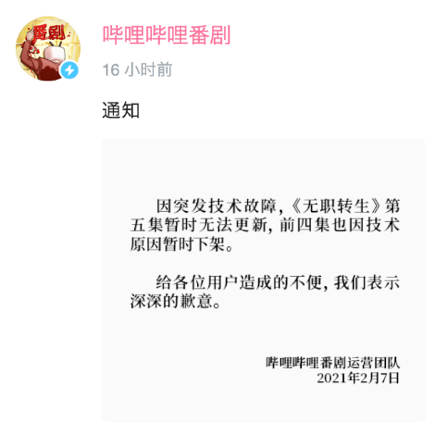

在春节期间,B站也因番剧《无职转生》与豆瓣鹅组大战,损失部分合作。甚至连春节档电影《唐探3》的差评也不离“厌女症”标签。

对于品牌而言,从这场风波中能总结出什么?TOP君准备了一份“自检指南”,祝你不沾上“厌女症”标签。

成因:对女性脱离现实的完美想象,而非完整的人。

病例:B站《无职转生》“无底线圣母”争议、维多利亚the perfect body

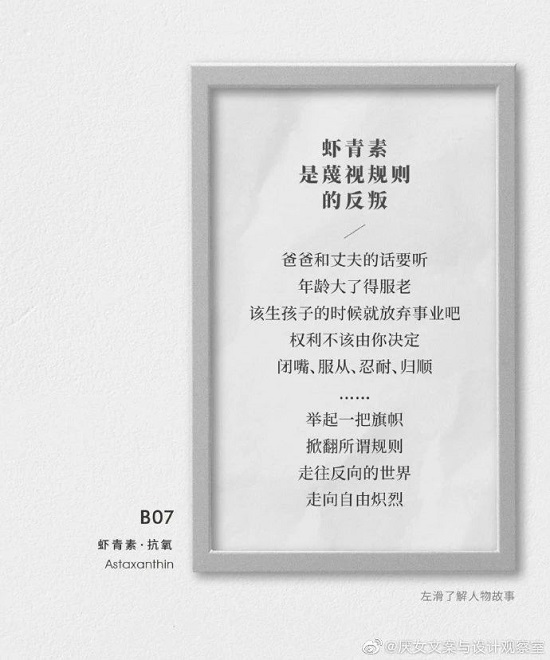

优秀教材:HFP×单向空间女性图书馆、内外No Body is Nobody

看到第一条“厌女症”症状,不知道你有没有感到惊讶:“我夸女性完美还算是厌女吗?”其实重点不在于夸奖,而在于强调“她这样的”完美范式。

哲学家曼内在著作《不止是厌女》中提到,一些人想法里女性作为“付出者”,应该为他人提供道德好处和资源,例如给出关注、支持等情感、提供爱以及性。他们对完美的定义更多来自对这种付出程度和自己获得好处的想象,而非出于对个体真正的欣赏。

用这样的理论去理解案例,也许就不难看出为什么有些品牌对于女性形象的塑造引发了“厌女”争议。

该情节对于“圈地自萌”的宅文化深夜番观众来说也许会习以为常,但B站没有做好内容审核,将《无职转生》当做全站当季主推,就一定会冒犯到能敏锐感知“完美想象厌女症”的人群。

内衣品牌NEIWAI内外则提出女性身材多样化的主张,打出“没有一种身材,是微不足道的。”(No body is nobody)广告语,鼓励消费者接受自己,平衡健康与身心。

成因:对于事件的判断不以事实而是以性别做判断尺度

病例:全棉时代

优秀教材:T3出行×杨笠、喜力广告

品牌营销在涉及到社会议题的场景里,需要格外注意自检,避开因性别而作的“有罪推论”。

全棉时代卸妆巾的翻车广告《防身术》就是典型病例,广告内容主要讲述了女孩深夜被尾随,使用卸妆产品吓退了潜在犯罪者。且不提勉强反转的剧情设置,“被尾随是因为女生长得漂亮”这一前提预设就足够让品牌被消费者拉黑。

平等尊重的沟通交流,配合品牌足够专业的技术解答,让女性消费者在共情的同时,提升对出行产品的信任度。

喜力啤酒广告则更是打破了性别选择尺度,用服务人员传菜出错的剧情,给出“男性喝啤酒、女性鸡尾酒”或是“男性放开吃炸物、女性保持身材吃素食”的相反选择,让人印象深刻。

成因:物化女性,将其当成客体品头论足的男性凝视

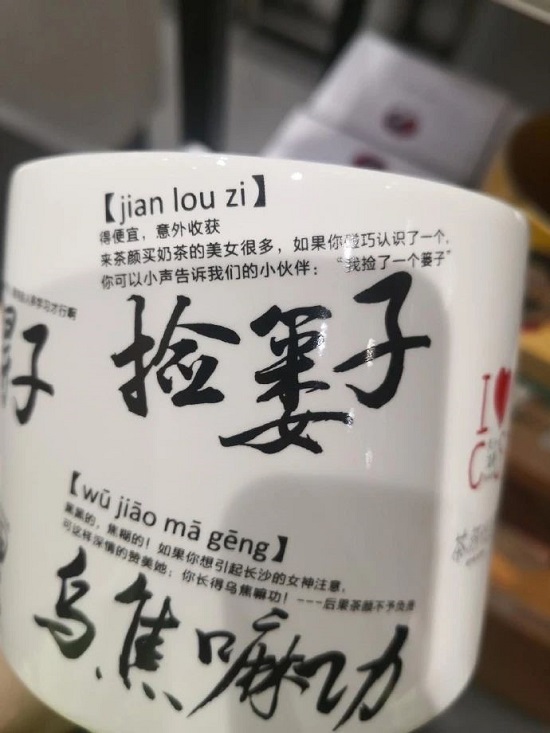

病例:茶颜悦色、唐探3、优思明浪姐投放

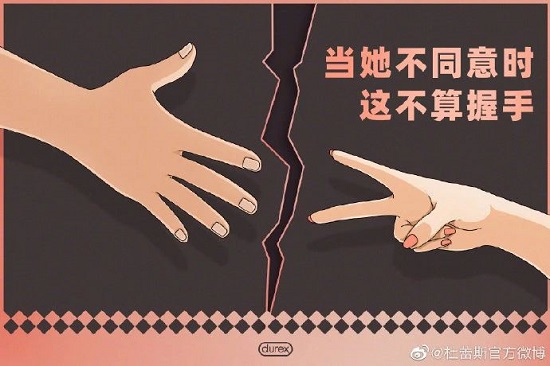

优秀案例:杜蕾斯、时尚芭莎

这一点在《唐人街探案3》唐仁与小林杏奈的互动中被观众不费力的识别出:弱化女性角色的社会身份,镜头聚焦在身体的各种特质。

品牌营销从两性关系角度切入固然具有原始吸引力,但也要注意反思自己是否是完全男性视角出发,将女性客体化,以免被热度反噬。

地方品牌走向大众出圈,表达语境确实在变化,但品牌自身也需要提前自检自己的表达视角,充分考虑女性消费者的观感。

而对于女性身体不带男性视角评判的案例,可见于《时尚芭莎月刊:力量之美》。花样游泳、女子九球、女子足球等六位冠军通过摄影的方式,摆出自己的职业造型强调自我社会身份,大方展现肌肉线条的力与优雅体态的美。

成因:认为女性缺乏技能、经验、动力,做无能力预设

病例:作业帮直播课广告、腾讯电竞公开课

优秀教材:雅诗兰黛口红、UnderArmour

腾讯电竞公开课《竞然如此》广告片中,父子二人跨代沟交流电竞观看比赛,妻子为他们端上果盘之后坐沙发上表情夸张,一无所知。

运动品牌UnderArmour则是邀请亚洲首位UFC女子草量级世界冠军张伟丽共同演绎产品,用及具力量的方式,通过拳头让所有“到此为止吧”的声音到此为止,一反传统广告中精致靓丽的女性形象。

品牌建设需要持续投资,稳定向消费者输出自身价值观,一着不慎沾染“厌女症”,可能就被送上“拉黑热搜全家桶”。